내일[2022.9.8]은 24절기 중 백로(白露)이다. 역대급 태풍 힌남노가 할퀴고 간 포항을 비롯한 경북 동해안 지역이 빨리 수해복구가 이뤄졌으면 좋겠다는 생각이 간절한데, 어제까지 시인인 줄도 몰랐던 류근이라는 사람이 태풍피해를 입은 사람들에게 아름다운 시어로 위로하는 대신 독설을 쏟아내는 걸 보고 마음이 착잡해지는 날이다. 아침 출근길에 잠시 유경재에 들렀더니 잔디밭 주변으로 이슬이 맺혀 있다. 역시 절기는 속이지 못하는 모양이다. 인간들이 서로 미워하고 시기하고 흘뜯고 싸우거나 말거나 자연의 법칙은 한치의 오차도 없이 우리 곁에서 작용하고 있음을 새삼 느끼게 된다.

백로(白露)는 처서와 추분 사이에 들며, 24절기 중 15번째이자 가을 절기로는 세 번째 절기로, 음력 8월, 양력 9월 7일부터 9일 사이에 든다. 맹추(孟秋:초가을)가 끝나고 중추(仲秋)로 접어드는 시기로, 기온변화를 반영한 절기 명칭이며, 태양의 황경이 165°에 올 때이다. 이때쯤이면 일교차가 크며 밤에 기온이 내려가고, 대기 중의 수증기가 엉켜서 풀잎에 이슬이 맺혀 가을 기운이 완연하게 나타난다. 옛날 사람들은 사계(四季)를 오행(五行)에 배치했는데, 가을은 金에 속하며, 金은 색으로는 白이니, 가을이슬[秋露]을 ‘白露’라고 했다.

옛 중국 사람들은 백로부터 추분까지의 시기를 5일씩 삼후(三候)로 나누어 ‘白露三候’라고 하여 그 특징을 말하였는데, ‘一候鴻雁來’(일후홍안래)라고 하는 초후(初候)에는 기러기가 북쪽에서 날아오고,‘二候玄鳥歸’(이후현조귀)라고 하는 중후(中候)에는 제비가 강남으로 돌아가며, ‘三候群鳥養羞’(삼후군조양수)(羞자는 饈(수)자와 같으며 맛있는 음식이란 뜻)라고 하는 말후(末候)에는 뭇새들이 먹이를 저장한다고 하였다.

이때 우리 나라에는 장마도 걷히고 중후와 말후에는 쾌청한 날씨가 계속된다. 간혹 남쪽에서 불어오는 태풍이 곡식을 넘어뜨리고 해일(海溢)의 피해를 가져오기도 하는데, 올해가 바로 그런 해인가 보다.

[백로 관련 풍속]

<우리나라>

백로 무렵이면 고된 여름 농사를 다 짓고 추수까지 잠시 일손을 쉬는 때이므로 근친(覲親)을 간다.

조상의 묘를 찾아 벌초.

<중국>

대우(大禹)에게 제사 지낸다.

수청로(收淸露): 풀잎에 맺힌 맑은 이슬을 받아서 먹음.

백로차: 백로 시기에 딴 차를 마심. 속설에 “봄차는 쓰고, 여름차는 떫어서 차를 마시려면 가을 백로차가 좋다”라고 하며, 백로 전후는 차의 또다른 생장기가 된다.

미주(米酒): 호남성, 강소성, 절강성 등지에서는 이때 쌀로 술을 빚어 마신다.

[백로 관련 속담]

<우리나라>

백로에 비가 오면 십리(十里) 천석(千石)을 늘인다: 경남 섬지방. 백로에 비가 오는 것을 풍년의 징조로 생각함.

<중국>

白露秋分夜, 一夜凉一夜(백로추분야, 일야량일야): 백로와 추분의 밤은 하루 하루 더 서늘해진다.

喝了白露水, 蚊子閉了嘴(갈료백로수, 문자폐료취): 이슬을 마시면 모기는 입이 닫힌다.

白露满地红黄白, 棉花地里人如海(백로만지홍황백, 면화지리인여해): 백로 때는 천지에 홍색, 황색, 백색, 면화밭에는 인산인해.

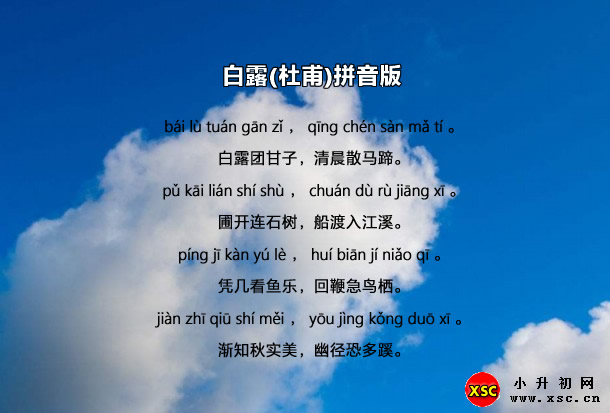

<白露>(백로) 백로

唐(당), 杜甫(두보)

白露團甘子,(백로단감자) 흰 이슬 감귤 위에 동글동글 맺혔는데

清晨散馬蹄.(청신산마제) 이른 새벽 말발굽 소리 사방으로 흩어지네

圃開連石樹,(포개련석수) 감귤밭은 바위와 수림으로 이어져 있고

船渡入江溪.(선도입강계) 배는 포구에서 강 중앙으로 들어가네

憑几看魚樂,(빙궤간어락) 안석에 기대어 즐겁게 노는 물고기를 구경하고

回鞭急鳥棲.(회편급조서) 채찍을 돌려 떠나는데 둥지의 새들을 깜짝 놀라게 하네

漸知秋實美,(점지추실미) 점점 알겠네 가을 열매들 맛있게 익어간다는 것

幽徑恐多蹊.(유경공다혜) 깊숙한 좁은 길에 갈림길 많아서 걱정이네

[주석]

1. 甘子:귤나무의 열매.

2. 魚樂:전고(典故), 《莊子集釋》(장자집석)卷六下《秋水》(추수)에 나오는 내용으로, 장자와 惠子(혜자)의 대화 중 “子非魚, 焉知魚之樂?”(그대가 물고기가 아닐진대 어찌 물고기의 즐거움을 알겠소?)라는 이야기가 나오는데, 이후 마음껏 자유롭게 자연 속에서 노닐며 즐기는 것을 비유한다.

3. 秋實:가을에 익는 곡식과 과일.

4. 幽徑:외지고 조용한 좁은 길.

5. 蹊:좁은 길.

[요지]

작가가 백로 절기를 맞아 말을 타고 집을 나서 가을을 감상하러 떠나는데, 흰 이슬이 감귤 위에 동글동글 맺혀 있다. 감귤밭 끝에는 바위와 나무가 자라는 숲이 있으며, 강변 포구에는 때마침 배 한 척이 포구를 출발해 강 중간으로 진입하고 있다. 주변 경치에 이끌려 가을 정취를 만끽하기 위해 말에서 내려 포구 주변 집의 안석에 기대어 시냇가 물에서 헤엄치는 물고기도 구경하며 가던 길을 잊고 있다가, 뒤늦게 생각나서 말을 돌려 채찍질하며 가던 길[집으로 돌아가는 길]을 재촉하는데, 그 소리에 나무에 깃들었던 새들이 놀라 푸드득 날아오른다. 백로가 지나자 온갖 곡식이나 과일들이 보기 좋게 익어간다는 게 점점 실감이 나는데, 다만 걱정되는 것은 낯설고 좁은 산길에 갈림길이 많아 목적지를 잘 찾아가지 못할까 싶은 것이다. 이것은 은유적이자 중의적인 표현으로 인생살이에 갈림길, 선택의 여지가 많아 어느 길을 택해서 가야할지 잘 몰라서 괴롭다는 뜻을 내포하고 있다.

[작가]

두보(712-770): 자는 子美, 자호는 少陵野老. 당대 유명한 현실주의 시인으로 이백(李白)과 함께 ‘이두’(李杜)로 병칭된다. 후인들이 그를 ‘시성’(詩聖)이라고 존칭했으며, 그의 시는 당시 시대를 잘 반영하고 있다고 하여 시로 쓴 역사란 뜻으로 ‘시사’(詩史)라고 했다.

[백로 관련 우리나라 시]

백로(白露)/윤의섭

기러기가 날아오고

제비가 돌아가며

뭇 새들이 먹이를 모는

백로 절기 돌아와도

천년 같이 긴 여름

무더운 기운이

여름 미인 꽃들의

요염과 정열에 취해 버렸나

네 어찌 가을의

청정을 잊었느냐?

초막 위의 둥근 박은

속 살을 채우고

수숫대 꼭대기엔

머리 숙인 이삭이

추수를 기다리네.

올해 가을 날씨는 이번 태풍을 빼면은 절기에 정확히 맞추어 가고 있는 듯 하다. 긴 무더위도 처서날에 더위를 처리하다는처서의 의미처럼 물러가더니, 백로가 되자 어김없이 풀잎에 흰 이슬이 맺히고 있다. 예년에 비해 빨리 든 추석이라 더위를 걱정했었는데 어제 오늘 날씨를 보니 그다지 더울 것 같지 않아 안심이 된다.

이제 다음 절기는 추분이요, 추분을 지나면 이슬이 서리가 된다는 상강이 오고, 다시 입동을 지나면 서리는 다시 눈이 되어 떨어지는 소설, 대설이 이어질 것이다. 그러다 보면 올 한 해도 그렇게 또 끝나게 될 것.

연말을 생각하고 남은 한 해, 일촌광음도 불가경해야 하겠다는 생각이 든다.

'더위가 가니 추위가 오네' 카테고리의 다른 글

| [24절기] 한로(寒露): 이슬도 차가와지는 깊어가는 가을 (1) | 2022.10.07 |

|---|---|

| 【24절기】추분(秋分): 음과 양, 낮과 밤의 균형점 (2) | 2022.09.22 |

| [24절기] 처서(處暑): 여름이여 안녕, 가을철 두번째 절기 (0) | 2022.08.22 |

| [24절기] 입추(立秋): 무더위 속에서 가을을 알리다 (0) | 2022.08.05 |

| [24절기] 대서(大暑): 무더위의 절정, 여름의 마지막 절기 (0) | 2022.07.22 |